重走运河路,寻访塘栖古镇——检验系顺利开展党员秋季活动

几千年大运河承载着数十代人民的辛勤与汗水,那潺潺的水声仿佛向我们诉说着京杭大运河自春秋战国开凿以来悠久的历史。为了使检验系党员老师可以亲临运河感受运河的古老文明和生态文明建设,领略运河沿线古镇的历史变迁,为践行党的十二五规划,保护世界文化遗产贡献出自己的一份力量,11月15日,检验系党总支教工党员和学生入党积极分子一行二十余人在党委副书记郭永松和检验系党总支书记郑磊的带领下,游千年运河,看两岸变迁,感知申遗成功对生态文明建设的重大意义。

我们一行人从武林门码头出发,踏上前往古镇的船坊,听着导游详细的讲解,一幅幅陈旧的记忆与现实的画面交汇碰撞,沿着运河前行时,眼前的小桥、流水、人家都恢复了曾经的生机,柔长的柳枝依旧轻拂运河两岸。老师们纷纷谈起了这几年运河两岸的变化,我们共同见证了古老运河变迁的沧桑,见证了运河水由黑变清、鱼虾重现的历史,见证了运河申遗成功。

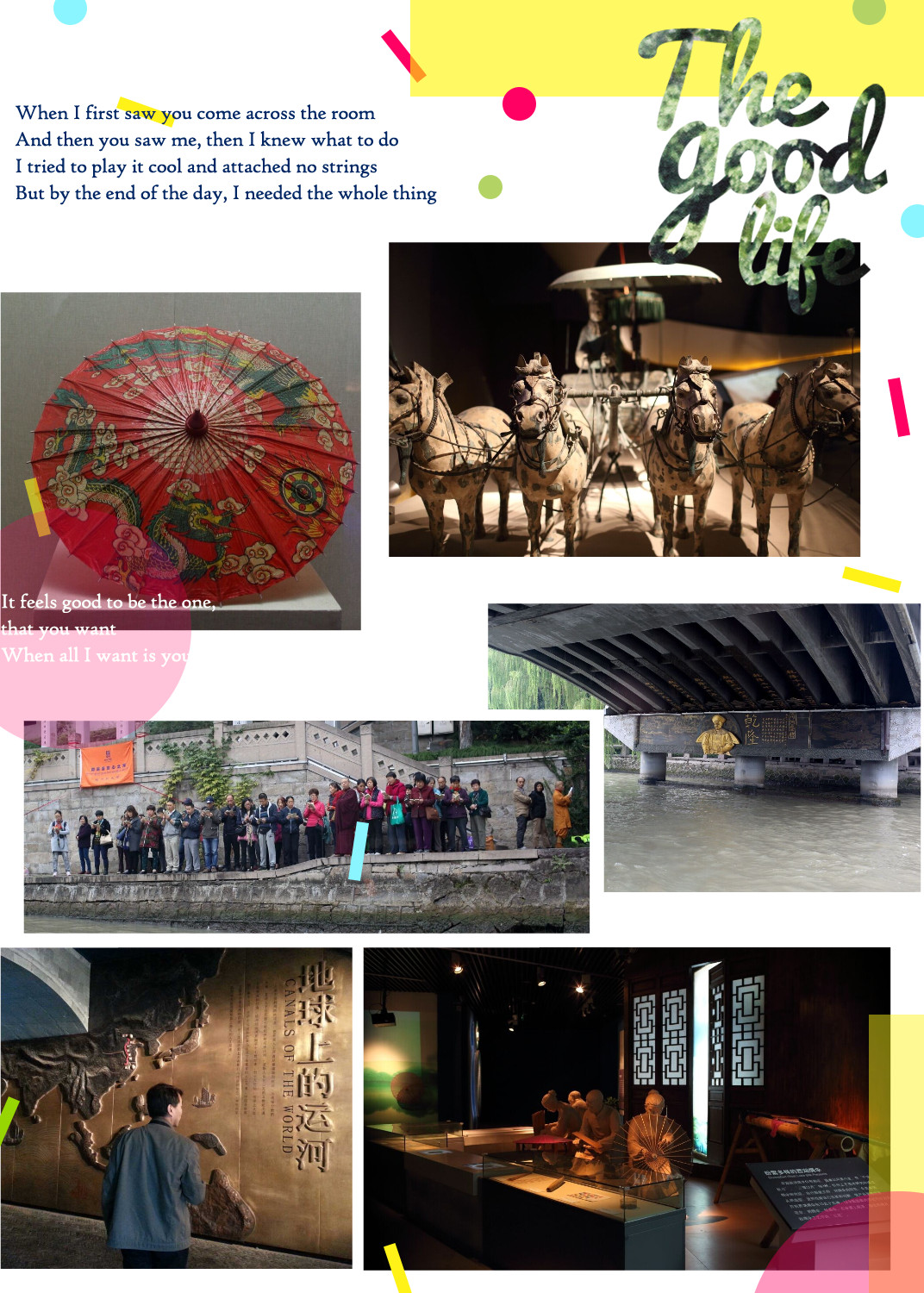

第一站我们到达坐落在拱墅区桥弄街的拱宸桥,此桥建于明崇祯4年(即1631年),重建于1885年。桥全长98米,为三孔石拱桥。“拱”取拱手相迎之意;“宸”借指皇帝之居所。古时皇上南巡至杭州时在此上岸,本地官员在此接驾,拱宸桥也就因此而得名。拱宸桥原是杭州京杭运河的第一站,沿运河而行,到了拱宸桥就到了杭州,现今这座高大的拱形石桥,象征着对往来船只的欢迎之意。

沿岸的京杭大运河博物馆内陈列了不同时期段的挖凿过程,管壁上镌刻着每一时期的历史故事,博物馆内还采用现代技术将京杭大运河杭州段的历史呈现在大家眼前,电影播放,历史事物等仿佛将大家带到京杭大运河开凿时期。刀剪剑博物馆讲述了冷兵器时代的将军战士们为开凿京杭大运河的付出和无私;伞博物馆向人们展示了伞从荷叶逐渐精细化的过程,也彰显了杭州是伞的天堂。周边的桥西历史街区,你会感受到浓浓的文化气息,同和里的老开心茶馆,运河边的舒羽、晓风,桥西直街的拱宸书院,文化长廊在这里无限延伸,这些都承载着对运河文化的传承与保护的任务。

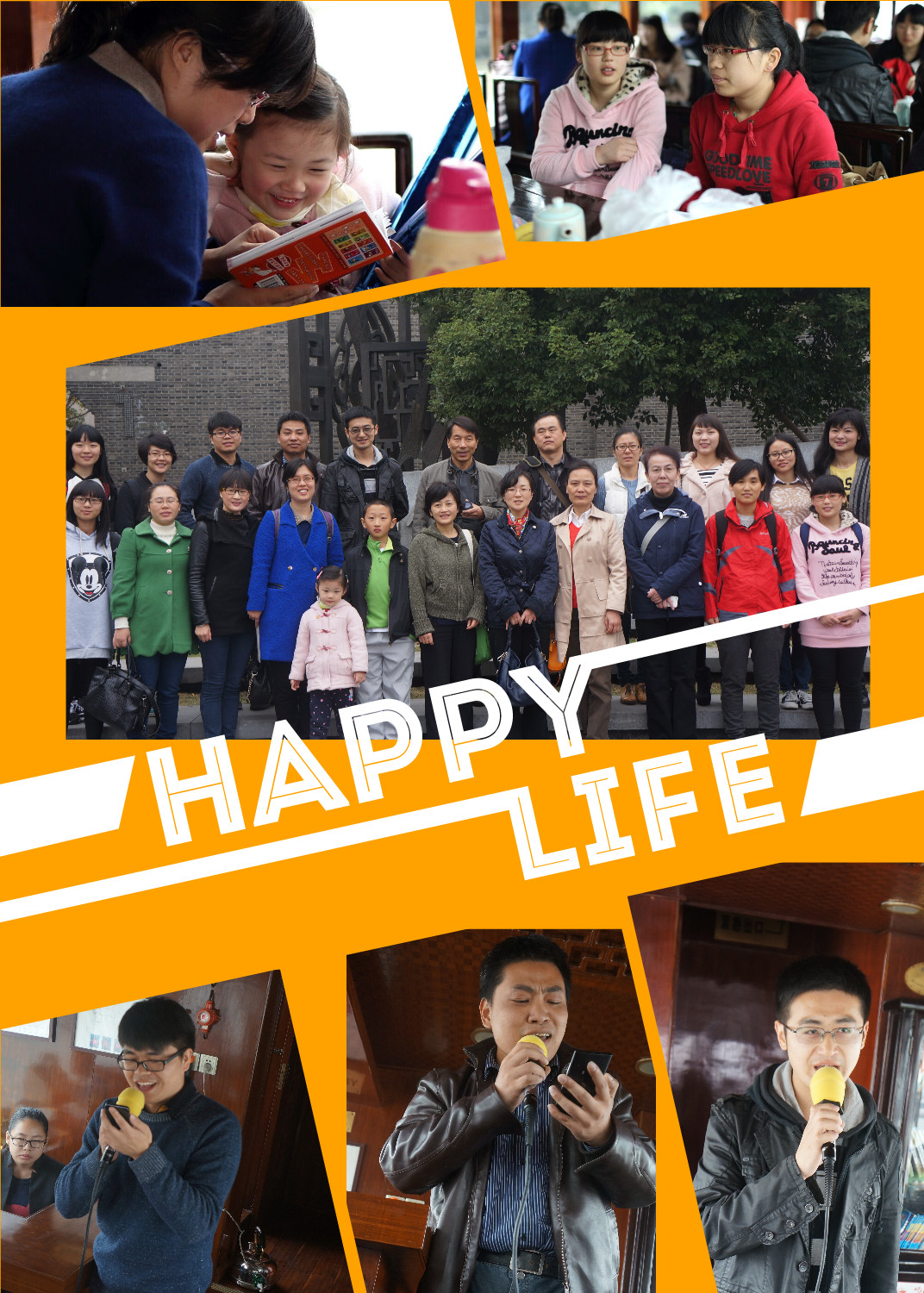

我们的船继续前行,歌舞表演、运河知识普及、诗词歌赋朗诵、即兴主持等活动使在场老师都笑开了花,旅途也变得不寂寞。

经过一个半小时的航行,我们到达此次旅程的终点——这个被誉为江南十大名镇之首的塘栖古镇。青砖石瓦、小桥流水,这是这座古镇留给老师们最深的印象。到达镇上,首先映入眼帘的是广济长桥,他气势如虹、造型秀丽,历经500余年仍雄踞京杭大运河之上,成为历史沧桑的真实见证,同时与赵州桥、洛阳桥、卢沟桥被称为我们四大古桥。走在桥上,师生一行就感受到了浓郁的历史人文气息。再看广济桥旁边的水北街,街上一排几乎都是木楼结构的老房子,略略低矮的二层阁楼伟伟向前突出,古香古色的格子窗户面向运河开着,风景独好。曾经这次商家云集,船只穿梭,可以想象当时是何等的繁华与喧闹,至今仍保存着塘栖水北粮站、水北缸窑铺等商户,这些都是塘栖特有的风光。

通过本次活动,师生们最大的体会就是运河古镇的“古”与现代社会的“新”相碰撞,保护与开发、文化与商业、传统与现代……一场“辩证”的思考与实践,在小桥流水间上演。郭书记谈到,“作为在杭州生活的几十年的新杭州人,运河两岸的生态文明建设和环境人文变化是真真切切的,这是一个良性的循环,才能形成人、自然与社会的全面发展、持续繁荣的文化形态。”参加活动的张云凤同学谈到,“运河的申遗成功带动了周边的经济发展,尤其今天我们看到了很多传统手工艺作品和活动,这让我们感觉到很欣喜,更提醒我们作为一名普通大学生也要关注历史文化遗产,继承和发扬传统工艺。”党的十八大把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国这是每一名党员应尽的责任和义务。希望杭州能在关注经济建设的同时,多发展生态文明和人文情怀,使我们的家越来越美好……(文/王晔楠,图/王志平)